『患者様に寄添うケアとチーム医療について』健康講座を開催しました

「経鼻胃管留置中患者の“食べたい気持ち”に寄り添ったケア」と

「多職種と転倒予防指導士が共同するベッドサイドの転倒予防策」について

2025年11月11日、ホテルメトロポリタン高崎にて「令和7年度せんだんの会交流会 健康講座」を開催いたしました。

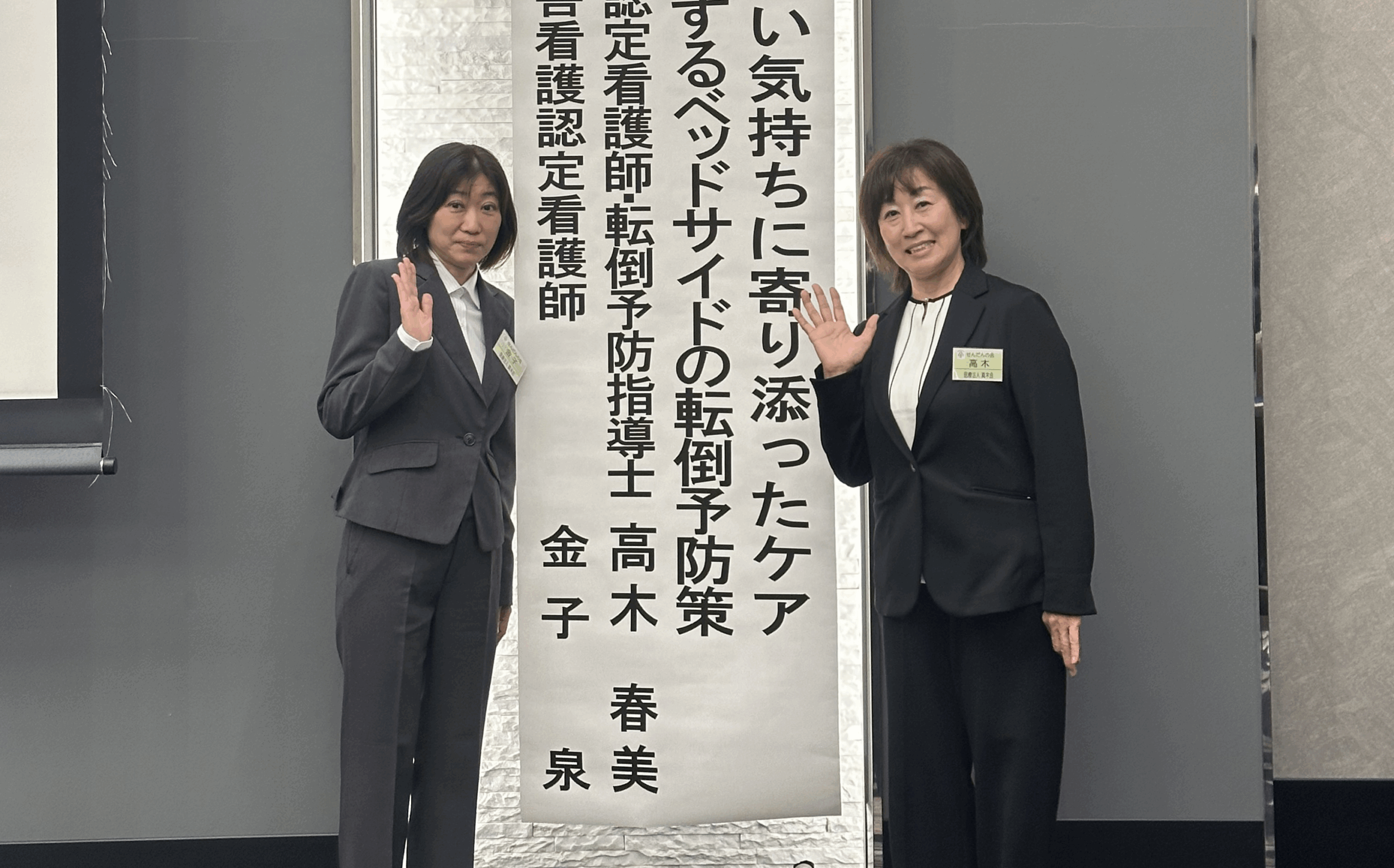

今回は、当院の認知症看護認定看護師/転倒予防指導士 髙木春美看護師、摂食・嚥下障害看護認定看護師 金子泉看護師が登壇し、「経鼻胃管留置中患者の“食べたい気持ち”に寄り添ったケア」と「多職種と転倒予防指導士が共同するベッドサイドの転倒予防策」について発表を行いました。

認知症看護認定看護師/転倒予防指導士 髙木春美看護師

摂食・嚥下障害看護認定看護師 金子泉看護師

経鼻胃管留置中患者の“食べたい気持ち”に寄り添ったケア

~身体拘束解除のタイミングと経口摂取への意欲向上の取り組み~

本講演では、前医で身体拘束下にあった認知症患者様に対し、“食べることの喜び”を取り戻すために多職種で取り組んだ実践が紹介されました。

患者様は誤嚥性肺炎や認知症などの治療のため、経鼻胃管・尿道カテーテルなど複数のルートが留置され、自己抜去防止を目的とした身体拘束が行われていました。

当院では、患者様の安全と尊厳の両立を目指し、「本当に必要な拘束なのか」をチームで検討。認知症ケアサポートチームを中心に、医師・看護師・リハビリスタッフ・栄養士・言語聴覚士が協働して対応しました。

嚥下機能評価をもとに、嚥下ゼリーやとろみ水から段階的に経口摂取を再開。さらに、嗜好に合わせた甘味や間食を取り入れるなど、個別性を重視した支援を行いました。その結果、入院3日目に身体拘束を解除することができ、認知機能検査(MMSE)は10点から18点に改善。患者様の表情が穏やかになり、笑顔が見られるようになりました。

本事例は、患者様の「食べたい」という思いに寄り添い、“その人らしさ”を尊重するケアの大切さを改めて示すものとなりました。

多職種と転倒予防指導士が共同するベッドサイドの転倒予防策

~高齢者が安全に安心して暮らせる環境づくり~

続いて、当院が推進する転倒予防チームの取り組みについて紹介しました。

当院では、認知症高齢者の転倒率が全国平均より高かったことを受け、2023年に転倒予防指導士・医療安全管理者・リハビリスタッフ・認知症ケアサポート医による多職種チームを発足しました。

病棟ラウンドを月2回から週1回に増やし、環境整備・靴の位置確認・ベッド周囲の整理整頓などを徹底。また、患者様のADLに合わせたベッド高の調整や、ベッドサイドボードへの可視化表示を行い、誰もが安全に立ち上がれる環境づくりを進めました。

さらに、見当識を支援する掲示や季節の装飾、夜間センサー音に敏感な認知症患者様への配慮としてドアに鈴を設置する工夫など、現場スタッフ発案による取り組みも多く取り入れています。

報告書や転倒スコアシートの改訂を行い、MMSE(認知機能)項目を追加することで、認知症患者様特有の転倒要因にも着目した分析を実現。その結果、転倒率は3.77‰から2.97‰に改善(新病棟開院後半年間)。転倒マットの使用頻度が減少し、スタッフ間の情報共有と協力体制が強化されました。

チームで守る「安心」と「尊厳」

真木病院では、2017年の「認知症ケアサポートチーム」発足以来、“身体拘束をしない看護”を病院全体の方針として継続しています。

今回の発表では、患者様の尊厳を守りながら、安全で安心できる環境を多職種が協働して作り上げる姿勢が示されました。

これらの取り組みは、患者様の笑顔だけでなく、スタッフの意識向上とやりがいにもつながっています。

今後も当院は、地域の皆さまに信頼される病院を目指し、一人ひとりの想いに寄り添った医療・看護を実践してまいります。

交流会を終えて

当日は、せんだんの会会員様を中心に多くの方々にご参加いただきました。

会場では熱心に耳を傾ける姿が見られ、講演後には活発な質疑応答が行われました。

参加者の皆さまからは、「患者様に寄り添う姿勢に感動した」「チーム全体の努力が伝わった」など、温かいお言葉を多数いただきました。

今後も医療法人真木会では、地域医療・介護・福祉の発展と連携強化を目指し、「せんだんの会」を通じて、学びと交流の場を提供してまいります。次回の開催もぜひご期待ください。